There are some interviews you never forget. I had 3 of them in my life. The one with Jasper in Berlin for Hugs&Kisses, the one with Imogen in Jakarta for The Jakarta Post, and this very special one with Katrin, which took place on a bend in the middle of the night before my show at the rampenfiber feministisches musik festival in Vienna...

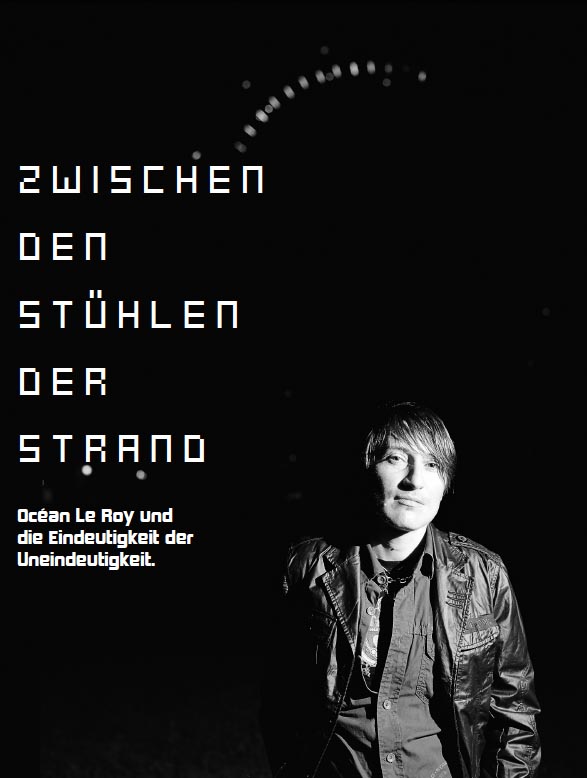

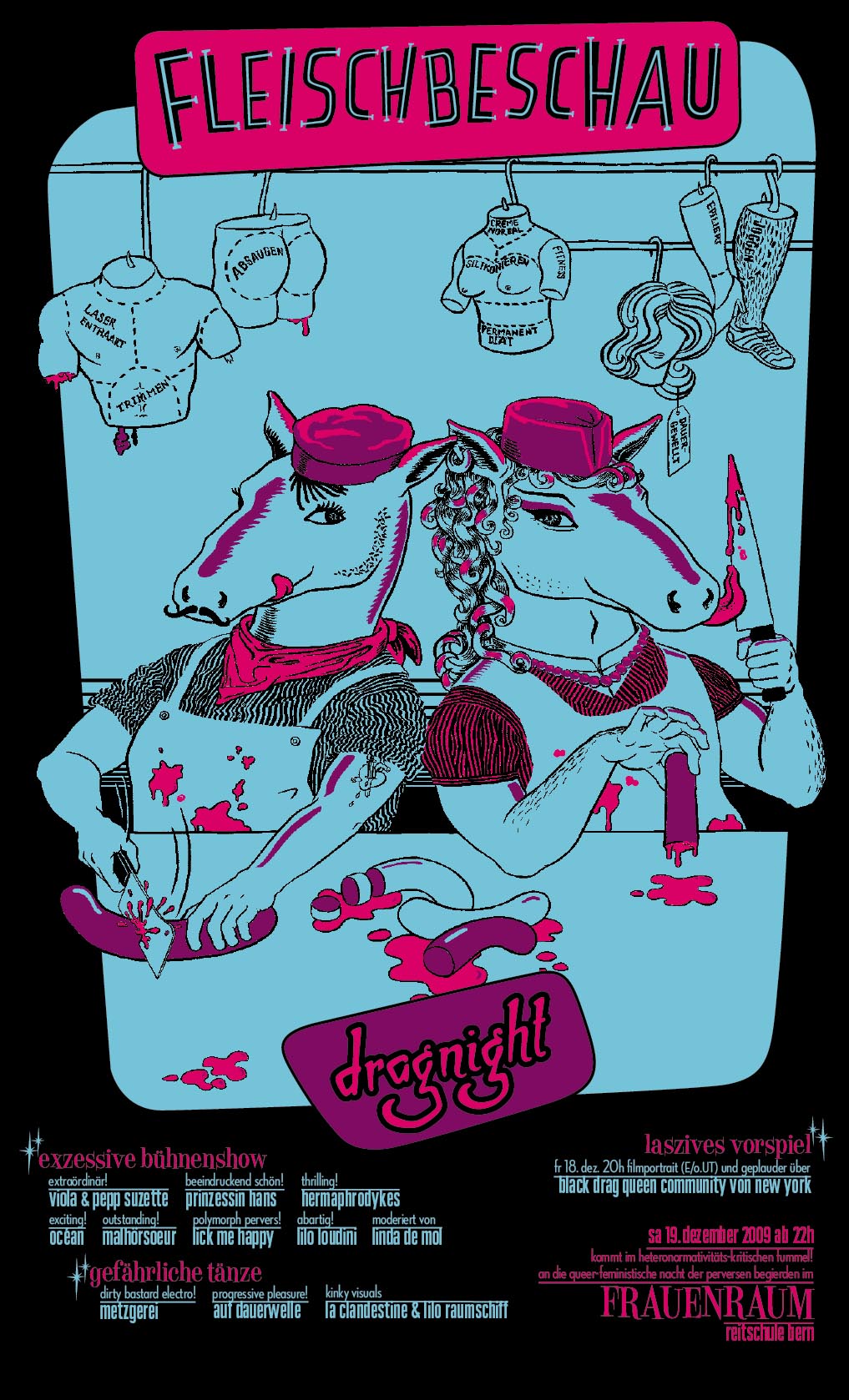

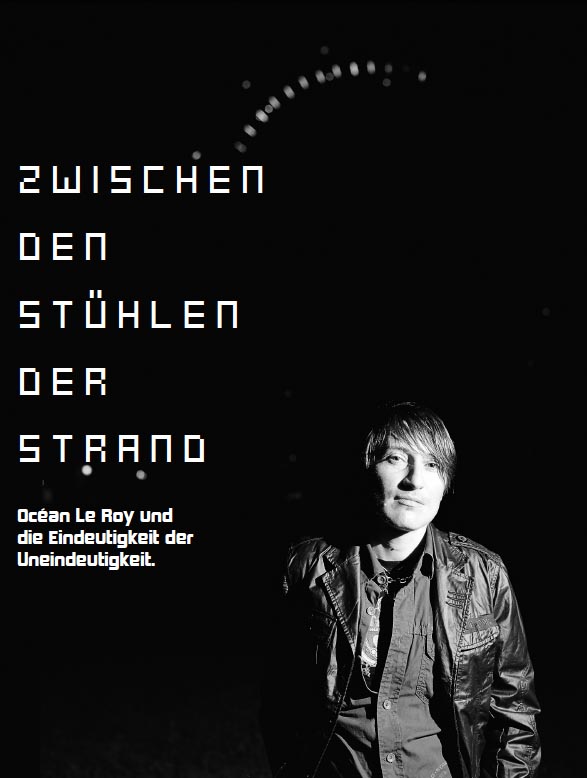

Mit dem Schlachtruf „Art-I-Ficial!” zogen X-Ray-Spex 1978 die Aufmerksamkeit der Pop(musik)welt auf sich. Nicht zuletzt, weil sie damit eine Pop-Tradition mitbegründeten, deren Selbstbeschreibungen spätestens ab hier auf den (eigenen) Antagonismus zu den Authentizitätsimperativen der „Normalität” abstellten. Damit haben Pop(musik) und „queer” einen gemeinsamen Kern: den der Dissidenz, der Subversion. Welche Bezeichnung auch immer verwendet wird, es geht immer auch darum, gegen die “Normalität” anzuschreiben, zu singen, zu texten und zu performen. Und Océan Le Roy macht dies in einer Konsequenz, die beeindruckt und provoziert. Hier hat sich jemand angeschickt, sich ernsthaft mit allen Kategorisierungen, Rollen(erwartungen), Stereotypen und Authentizitätsimperativen anzulegen, die uns tagtäglich begegnen. Und spart sich selbst dabei nicht aus. Die Konsequenz: Alles wird in Frage gestellt, als Rolle vorgeführt, Grenzen werden gesprengt – sei es diejenige zwischen Mann* und Frau*, zwischen Nationalitäten, zwischen Sprachen, zwischen Unternehmertum und Kunst, zwischen Underground und Mainstream oder zwischen privat und öffentlich. Einhelliges Statement zu all diesen Unterscheidungen: „I give a shit on it!” Nach der Begegnung mit Océan blieb bei mir ein Unbehagen zurück, das bis heute nicht weggedacht werden konnte. Begründet liegt es, so zumindest meine aktuelle Vermutung (die x-te mittlerweile und ich bekomme es immer noch nicht ganz zu fassen), darin, dass es bei dem, was Océan sagt und auf die Bühne bringt, nicht nur bei einer Kritik an „den Anderen” bleibt und auch die eigene (politische und künstlerische) Position nicht hundertprozentig klar wird. Hier nimmt jemand die Relativität von Perspektiven und Wahrheiten extrem ernst. Ernster vielleicht, als es so manchen lieb ist: “You provoke the very moment you don’t want to apply to the norms and the codes. So it means I don’t want to be, for example, like you. Very often it’s interpreted like “I don’t like you!” or like I’m questioning you why you want to have any answers. So, of course it is scary sometimes for people.” Und in der Tat, es ist nicht einfach, sich Océan gefallen zu lassen und sich dieser Schonungslosigkeit auszusetzen. Doch letztendlich geht es genau darum. Die „Ausweitung der Bequemlichkeitszone“ ist sowohl ein Anspruch an sich selbst, als auch an andere. Dabei geht es aber nicht um Angst, sondern darum, sich dem bisher Ungewagten zu stellen und die eigenen Grenzen des „Möglichen“ zu erweitern oder gar zu sprengen. Ade Sicherheit, willkommen „Risk, Stretch or Die“!

Touch the limits

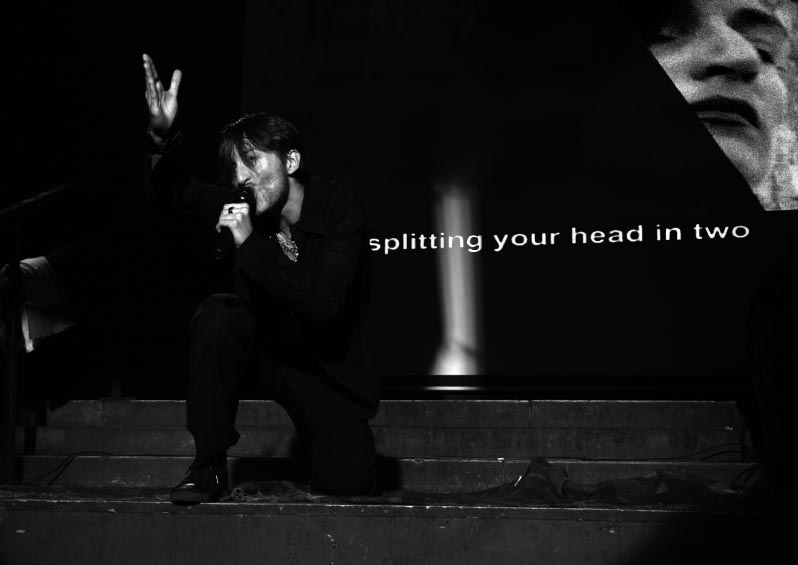

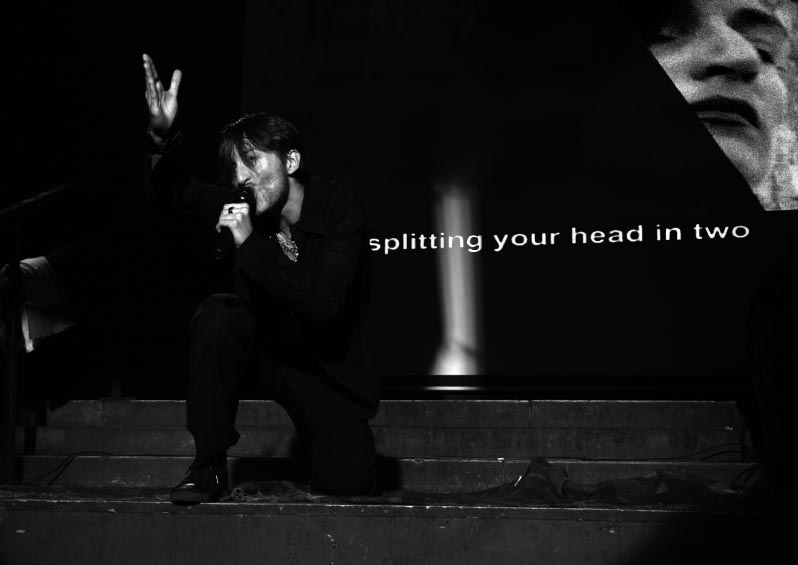

“I’ve been nearly dying in water as a child and I have a trauma with water. And I decided to make a transatlantic this year. This was for me like a die challenge. I wrote my first testament because I thought, I will never come back. And it was really like crazy. But anyway. I did it. And what I wanted to say is, when you do that a couple of times in your life, like, radicalizing, revolutionizing your life or taking a step you thought you would never do because it was so fucking scary, then “Wow!” I like to try to touch the limits. And I haven’t found them yet.” Eine ganz ähnliche Wirkung hatte die Performance auf mich, auch wenn es zugegebenermaßen nicht direkt mit einer Atlantiküberquerung zu vergleichen und mein Testament noch immer ungeschrieben ist. Schließlich hatte ich mich in der Vorbereitung auf das Interview im Internet umgesehen, auf youtube Mitschnitte von Shows angesehen und dachte, ich wüsste, was da auf mich zukommt. Falsch gedacht. Im Lauf der Show geht jeder feste Halt verloren. Und, für mich der spannendste Moment, der Wunsch ihn wieder zu finden ebenfalls. Es ist unwiderstehlich, da, wo so deutlich wird, dass nichts deutlich sein muss. Océans Performance ist, im Gegensatz zu vielen anderen Drag-Performances, nicht auf ein Finden ausgerichtet, die Figuren nicht auf ei

ne Wandlung, die immer auch ein Ziel hat. Da stehen keine Menschen auf der Bühne, die ein altes Ich überwinden um ein neues, ein besseres zu finden. Das Ziel ist trans selbst – das Dazwischen, die Uneindeutigkeit, das Wandeln und das Wandelbare. Das Bild des „Zwischen den Stühlen“ taucht auf. Und Océan platziert sich ganz bewusst in diesem Dazwischen. Während die Existenz der Stühle selbst bei der Panel-Diskussion „queering the stage“ am Vortag noch eher im Hintergrund blieb und die Möglichkeiten ausgelotet wurden, wie dazwischen performed und gelebt werden kann, werden diese nun auf der Bühne zum Thema. Da kommt der leicht schnöselige Anzugtyp „femme like this“ singend die Treppe herunter stolziert, dreht sich auf die Seite und ... ist eine kokett zwinkernde Dame im Abendkleid und gefährlich hohen Stilettos. Eine Nummer später ist diese schon wieder ein Hinterhof-Machismo in Baggy-Pants, nur um sich sogleich wieder in jemand anderen zu verwandeln. Innerhalb weniger Minuten ist nicht mehr klar, was oder wen man_frau auf der Bühne sieht oder zu erwarten hat und wer eigentlich hinter diesen ganzen Rollen steckt. Aber diese Frage wird schnell hinfällig: Océan ist all diese Rollen, er ist die Dame im Abendkleid, sie ist der Macho und all diese Rollen sind Océan. Rollen als Rollen darzustellen und genau damit Grenzen zu überschreiten ist Programm: “It’s all about change. You cannot exclude one thing or the other. You cannot exclude butches and then femmes, or whatever you take for example. It depends on what you put the lights on. My job as a performer is to go further to other perspectives. That’s why I go on stage! Because I want to propose another perspective to people. That they didn’t have before maybe. And of course I come with my light on specific focus and they have their lights on other focuses or maybe the same one but it’s not the same perspective anyway. But it’s interesting to meet there. Otherwise this whole live would be so boring. But I don’t want to teach, I don’t want to educate, I don’t want to dictate, I don’t want to say it is the truth. It is one perspective. It’s an invitation. It’s an invitation to look in a perspective in respect and in reflection.” Die Existenz eines unreflektierten, unhintergehbaren Kerns eines Individuums ist es auch, die gänzlich auf der Bühne fehlt. Gerade im Aufzeigen dessen, dass es, auch und gerade in der (queeren) Kunst, keinen privilegierten Ort mehr gibt, der eine für alle Perspektiven bindende Deutung der Welt bereithalten würde, sprengt Océan auch die (vielleicht) letzten wichtigen Grenzen: die der Authentizität und der Wahrheit. Nicht nur die Uneindeutigkeit des eigenen Seins, sondern auch die Uneindeutigkeit der eigenen Position ist es, die das Programm so faszinierend und streitbar macht. Bequem ist das - bei aller Unwiderstehlichkeit – tatsächlich nicht.

Putting contradiction on an obvious level

Vielleicht ist es also viel weniger Océans Uneindeutigkeit in Bezug auf ein Geschlecht, die hier so manche_n aus der Komfortzone bringt. Obwohl diesbezügliche Reaktionen nicht selten weit über Fragen nach Herkunft und Geschlecht hinausgehen: “I’ve been exposed to violence already. I’m doing martial arts, so it’s quite ok. I am able to defend myself. But it can be very dangerous. You are actually putting contradiction on an obvious level. And many people cannot deal with that. I mean there are people who don’t have any theoretical or queer background and any sort of openness or intelligence or curiosity. That’s what’s dangerous: you provoke fear.” Aber nicht nur „die Anderen“ sind es, die dadurch verunsichert werden, dass sich Océan konsequent allen Zuordnungen entzieht. Auch einem queeren Publikum ist es nicht immer möglich, die Frage nach der geschlechtlichen Identität unbeantwortet zu lassen. So meinte L-Mag als Antwort auf einen verunsicherten Leser_innenbrief versichern zu müssen, dass an Océans Integrität nicht zu zweifeln sei, selbst wenn auf dem Foto ein Mann* abgebildet sei. Und auf Drag-Festivals werden Menschen schon mal körperlich zudringlich bis aggressiv, um herauszufinden, was denn jetzt „wirklich“ unter der Kleidung steckt. Auch, oder vielleicht gerade in einer queeren Szene werden eindeutige Zuordnungen immer wieder gefordert – und sei es nur in einem eindeutigen Bekenntnis zur Uneindeutigkeit. Da werden dann so komische Forderungen laut, wie die, doch bitte wenigstens in der Inkonsistenz konsistent zu sein. Es könne doch nicht sein, dass jemand gleichzeitig nachts uneindeutig ist und tagsüber eindeutig. Denn im Geschäftsleben ist Océan eine erfolgreiche Unternehmensberaterin. Ganz ohne Unterstrich und Stern. “I am especially between two countries, between three countries you could say. Between languages. Between genders. But between social lives, too. In my business life it’s quite design and all these glamorous things. But things, which are mainstream. Even if I don’t consult mainstream companies. But still, it is like a glamorous, exposed, definitely not underground kind of thing. And in my nightlife it’s more underground. And there is a contradiction between that, too.

”

Queer und Mainstream zugleich?

Da regt sich bei einigen der Verdacht des Doppellebens. Gerade die letzte Unterscheidung ist eine, die vermeintlich zwingend getroffen werden muss, die von einem „alternativen” Publikum gefordert wird: „Mainstream, glamorous business life“ tagsüber – das passt so überhaupt nicht mit einer antihegemonialen, queeren Position nachts zusammen. Und was das „Richtige“ ist, ist in dieser Frage doch eigentlich schon vorentschieden – oder nicht? Hier wird es plötzlich so richtig unbequem und wir befinden uns in gefährlicher Nähe zu einer sehr religiösen Idee: der des ganzen Menschen. So ganz können wir offenbar doch nicht davon lassen, irgendwo muss er doch existieren können, wenn wir schon durch die ganzen alltäglichen Rollen in immer kleinere Korsette gezwungen werden, die uns immer schon vorgeben, wer wir sind und wer wir sein können. Und ist „queer“ als politische Bewegung und als wissenschaftliche Theorierichtung nicht gerade dazu angetreten, diese Korsette zu sprengen und um ihre Künstlichkeit, die uns immer als (Quasi-)Natürlichkeit verkauft wird, zu entlarven? Muss sich das dann nicht auch in der Performance einer Person wie Océan widerspiegeln? Und vor allem auch im Leben dieser Person? Wie kann das angehen, dass da auf der Bühne Rollen (vermeintlich) nicht entlarvt werden? Wie kann es angehen, dass es da jemand wagt, sich als queer zu bezeichnen, der_die aussieht und sich verhält wie ein „echter“ Mann/eine „echte“ Frau? Und nicht nur das – was ist davon zu halten, wenn eben jene Person sich nicht nur auf der Bühne nicht zu einer eindeutigen Position bekennt, sondern dies auch insgesamt nicht macht? Zumindest die Entscheidung zwischen Kunst und Kommerz, zwischen Underground und Mainstream und zwischen Prekariat und Kapital müsste, so scheint es, doch wenigstens getroffen werden.

I´m a traveller. For sure!

Mir scheint, dass es genau das Fehlen dieser Entscheidung, also dieser Widerspruch ist, in dem auch mein Unbehagen begründet ist. Gerade weil er zunächst nicht offen da liegt. Und, weil es dabei um etwas geht, das auch in der eigenen, queeren Position nur selten bis überhaupt nicht in Frage gestellt wird. Hier vertreibt Océan wohl auch noch die letzten aus der Bequemlichkeitszone: Plötzlich trauen wir unseren eigenen Wahrnehmungen, unseren eigenen Überzeugungen nicht mehr. Deren Fragilität und deren Konstruiertheit werden nämlich ebenso sichtbar wie die Tatsache, dass wir uns auch mit „queer“ auf eine gar nicht so uneindeutige moralische Position stellen. Und dass wir bei aller Popularität von Konstruktions- und Relativitätsthesen mal eben beiseite lassen, dass auch die eigene Position eine ist, die in Frage gestellt werden kann und deren „Richtigkeit“ keinesfalls gegeben ist. Diese Widersprüchlichkeiten sind es, die vielleicht den eigentlichen Kern ausmachen: Da liegt dann die ganze Widersprüchlichkeit der eigenen, ach so politisch korrekten Position auf dem Tisch und kann auch nicht mehr weggeredet werden. Da wird dann deutlich, dass die vermeintliche Befreiung durch die Einsicht in die Konstruktion von Geschlecht, Körpern, Sexualität etc. auch ganz schnell zurückschlagen kann. Dann nämlich, wenn eben diese Konstruktion zur Forderung gemacht wird und ein Verbleiben im Dazwischen umso mehr irritiert. Ausgerechnet Niklas Luhmann, Systemtheoretiker und nicht gerade bekannt für eine ausgeprägte kritische oder gar rebellische Ader, kommt mir dabei immer wieder in den Sinn, wenn er meint, dass das Kunstsystem „Gesellschaft als exemplarischen Fall“ an sich selbst vollzieht und an sich

selbst zeigt, dass „Zukunft durch die Vergangenheit nicht mehr garantiert ist, sondern unvorhersehbar geworden ist“ 1. Die herausragende Leistung des Kunstsystems liegt dabei gerade darin, nicht nur auf einer Ebene Beobachtung erster Ordnung zu verharren und damit selbst nur zu unterscheiden; sondern einen Schritt weiter zu gehen und die eigenen Beobachtungen und die Beobachtungen und Unterscheidungen, die in der Gesellschaft getroffen und gemacht werden, in die eigenen Operationen einzubauen. Kunst rechnet so immer schon damit, dass sie selbst zum Gegenstand der Beobachtungen anderer wird und baut diese Selbstreflexivität bzw. Selbstverunsicherung in ihr System ein. Die eigene Perspektive wird damit radikal relativiert. Muss also überhaupt von Seiten des_der Künstler_in (etwas) entschieden werden? Wird Kunst durch ein politisches Bekenntnis zur Kunst? Oder ist Kunst nicht vielmehr das, was auch Océan bereits früh im Gespräch gesagt hat: Es geht nicht darum, eine neue Welt zu erfinden. Sondern darum, Menschen zu zeigen, wie sie die Welt sehen und wie sie sie machen. Mit all ihren Widersprüchlichkeiten. Die Performance Océans schließt genau an diese Gedanken an und möchte eine Einladung sein, nachzudenken, zu diskutieren, sich selbst und andere herauszufordern. Dabei die eine oder andere Grenze zu überschreiten. Gerade dann, wenn nicht mehr klar ist, ob diese Grenzen selbst- oder fremdbestimmt sind. Auch, wenn die eigene Position unbestimmt bleibt – und das ist dann doch politisch, sehr sogar. “Well I think art is political. If we define art as being something, like you want to make something visible, expose it and show your perspective to the world, it is political. It must be political. Otherwise it’s decoration. I don’t want to be a decoration.” Am Ende bleibt das Unbehagen. So recht finde ich nicht mehr zurück. Und gerade deswegen kann ich nur allen empfehlen, sich eine Performance von Océan und/oder die Dokumentation „Risk, Stretch or Die“ (Saskia Heyden, 2008) anzusehen. Was bleibt ist nämlich nicht nur ein Unbehagen, sondern auch ein Staunen. Weshalb ich am Ende nochmals Niklas Luhmann zitieren möchte, der sich einmal – bei jemand anderem, aber aufgrund einer ähnlichen Irritation bzw. Inspiration – mit folgenden Worten bedankt hat, denen ich mich uneingeschränkt anschließen möchte: „Ich danke (...) für ein längeres Gespräch, das (...) mir verdeutlicht hat, daß erst die Dissidenz im Verhältnis zu Dissidenten ein Staunen wieder möglich macht, ein Staunen über die Realität, wie sie sich alltäglich zeigt, ein Staunen ohne Vorentscheidung über Bejahung und Verneinung.“

Text: Katrin Triebswetter

Bild: Carolina Frank, Rania Moslam

Referenzen:

(1) Luhmann, Niklas (1995): Die Kunst der Gesellschaft. Frankfurt am Main: Suhrkamp, S.499

(2) Luhmann, Niklas (1992): Gesellschaftsstruktur und Semantik. Studien zur Wissenssoziologie der modernen Gesellschaft. Band 4. Frankfurt am Main: Suhrkamp, S.98